第16回 「読み手のプロセス」

![“I Heart Processing” Photo by nikrowell[CC BY NC ND 2.0]](http://dotplace.jp/wp-content/uploads/2014/05/heart-process.jpeg)

“I Heart Processing” Photo by nikrowell[CC BY-NC-ND 2.0]

プロセス = process というラテン語源を辿ると、「前進」を意味する procedo という動詞に行き着きます。同源の英語でproceed(プロシード)というと、同じく進む、開始するということを意味し、procedure(プロシージャー)は手続き、手順を意味します。

他者と創作のプロセスを共有するということは、自分の「進み方」を開示することを意味します。そしてプロセスとは動的な流れではなくても、静的な結果においても宿ります。なにかを形作ることには必ず時間が介在し、「進み方」のテンポやリズム、そしてパターンが表層に表れるからです。文章でいえば句読点の打ち方、段落の区切り方、前のフレーズとの意味的な接合、そうしたパターンを読み進めるなかで、書き手の思考に沿う様な感覚を抱くでしょう。

そして、逐次的に、はじめからおわりまで読み進めるというように、読書行為そのものが時間の流れを持つことで、固定された、静的な文章が読み手によって命を与えられる。これは決して比喩ではなくて、読者が読み進めるプロセスとは、書き手の思考のプロセスが時間的に凍結された表現を一字一字解凍しながら、読者の脳内でテキストを「再演」することとしてとらえることができます。だからこそ、テキストを読むという行為は「読者によって/読者のなかで」、意味が新たに生成される行為なのです。

このことはつまり、読むという創造的なプロセスもまた他者に対して開示される可能性をはらんでいることを意味しています。わかりやすい例でいえば、ある文章に対する感想を言う/書くというのは、読んでいる最中にリアルタイムに生起される思考や感情を、事後的に言葉にしているということになります。特に何も感じ入ることのなかった人は表層的な美辞麗句を適当に並べるか、あるいは単純にそっぽをむくかもしれません。しかし、より深く、多くの意味を生成できた人はその場で饒舌に語り始めるか、もしくは安易に言葉にすることをためらいながら沈黙したり、自らの創作に取りかかるためにその場を走り去ったりするでしょう。

だからこそ書き手のプロセスと同等に、読み手のプロセスも重要なのです。何かについて熱中している人から聞く話が面白いのは、その対象となるものの面白さが浮かび上がると同等に、その人がどのように感じ、なにを思ったのかというプロセスがつまびらかになるからではないでしょうか。いうなれば、その語りそのものが一つの作品として固有の熱量とメッセージを帯びるわけです。

さて、連載題目の解題を一通り終えた今、そろそろ抽象的な次元から、もとの具体的なオープン出版の話に降りていきましょう。ここまでお付き合い頂いた読者諸賢には、インターネットが全く新しい創造の形式を生み出したのではなく、むしろインターネット以前から文化の中で潜んでいた無数の創造性の断片を誰しもが観察可能なかたちで表面化しているに過ぎないということを感じて頂けたのではないかと思います。これまでの考察を踏まえて改めてオープン出版という概念の本質を問えば、それはまさに書き手のみならず、読み手の創造性にも着目する点にあると言えます。

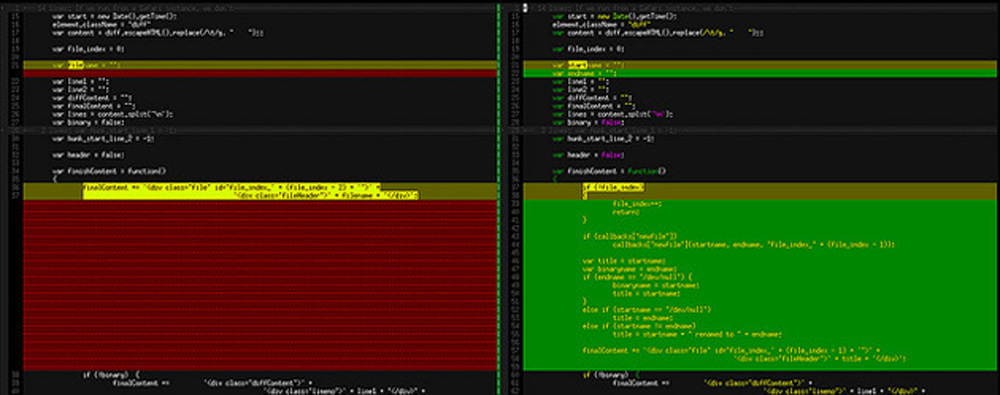

大きな潮流として、読み手が書き手の創造性に直接的に参加する形式は、文章においてはWiki、ソースコードにおいてはGitといった技術的基盤の上で醸成されてきました。これは書き手と同等の立場に読み手を置くという意味において深い次元での参加を指していますが、掲示板やブログ記事へのコメント、Facebookにおけるいいね!ボタン、シェア、TwitterのRTやファボといった微小なレスポンスもまた書き手へのレスポンスという意味で、それがどれだけ微かなものであろうと、やはり読み手の創造的な思考プロセスの発露として見て取ることが重要になります。なぜなら、私たちは今、書くことのプロセスと読むことのプロセスのあいだにある断絶を埋めて、双方をよりゆるやかな流れの中で接続することに注目するからです。

TypeTraceが書くことのプロセスを開示することで行っているのは、通常は凍結された表現の時間軸を「生きた状態で」提示するという、いわば「表現の活け造り」だと言えるかもしれません。TypeTrace文章を読む時、静的な文章を読む場合とは明らかに異なる脳内のプロセスが走っているように感じられます。文章が書かれては削除されたり修正されたりする様を観察し、次の打鍵によってどんな言葉が書かれようとしているのかを見守るというTypeTrace文章の読書体験は、静的な文章のそれよりも遥かに創作の現場に近く、読み手に対して一種の当事者意識を植え付けるものです。

次回からは、書き手のプロセスが見える一方向のTypeTraceから、読み手のプロセスをレスポンスとして返すことのできるTypeTraceの在り方をブレスト的に考えていきたいと思います。

[読むことは書くこと Reading is Writing:第16回 了]

読むことは書くこと Reading is Writing:第16回「読み手のプロセス」 by ドミニク・チェン is licensed under a Creative Commons 表示 2.1 日本 License.

COMMENTSこの記事に対するコメント