某出版社にて、翻訳書編集、法務をへて翻訳権輸出に関わる冨田健太郎が、毎月気になる海外の出版事情を紹介する「斜めから見た海外出版トピックス」。今回は、難題が噴出した2020年のアメリカ出版業界の十大ニュースを皮切りに、パンデミックとダイヴァーシティについて考えます。

第41回 アメリカ出版界十大ニュースから見る、パンデミックとダイヴァーシティ

▼2020年の米出版界十大ニュース

だれも予想もしなかったであろう激変の年となった、2020年。

ちょうど読書サイト「Literary Hub」が十大ニュースをあげていましたので、それを素材に、この1年を振りかえってきたいと思います。

いくつかの話題については本コラムで触れてきてもいるので、過去記事も思いだしながら見ていこうと思います。

10.パンデミックの影響

9.ハーパーズ・マガジンの公開書簡

8.ウディ・アレン自伝の出版キャンセル

7.〈Bookshop.org〉オープン

6.J・K・ローリングの筆禍

5.トランプ本のラッシュ

4.文芸イヴェントがオンラインへ

3.反人種差別図書ブーム

2.『夕日の道を北へ行け』論争

1.出版界の権力構造の変化

▼コロナ禍と出版

まずは、10位にあるように、なんといってもコロナウィルスのパンデミック。

アメリカでは、じつはパンデミックの初期は、書店は好調といわれていました。

アマゾンが医療や生活必需品の販売を優先して、書籍の配送を後まわしにしたため、地元の書店では客足が増え、好調なセールスを記録したのです。

しかしその後、多くの地域でロックダウンがはじまり、書店もきびしい状況に追いこまれました。

アメリカの書店は、作家を呼んで朗読やサイン会を開催したり、読書会を行なったりと、地域の文化活動の拠点となっていますが、そういった活動ができなくなってしまいました。

4位にあるように、文芸イヴェントもオンライン開催となりました。

書店業の商談の場であるブックフェアも、同様です。

それを受けて、多くの出版社が新刊の発売の延期に踏みきることになりました。

そんななかで注目されたのが、7位にあげられている〈Bookshop.org〉です。

米国では、書店協会などが中心になって、独立系書店のオンライン展開の支援を行なってはきましたが、資金面等で限界がありました。

そこで20年1月に立ちあげられたのが、この〈Bookshop.org〉です。書店協会の販売サイトをもとに、書籍流通業者イングラムと組んで、独立系書店がインターネットで販売できる仕組みを構築したのです。

もちろん目的は、独立系書店がアマゾンに対抗できる態勢を作ることです。

ロックダウン下でも、食料や生活必需品、医療品などの小売店は必要不可欠なビジネスとして営業をつづけていました。

それなら書店もそれにならおう、なぜなら「読書は必要不可欠」だから、と主張する運動が出版界から起こりました。

上のコラムの終わりでも触れているように、コロナ禍はこれまでの出版界のありかたを見なおすきっかけともなりました。

それを加速したのが、ブラック・ライヴズ・マターです。

▼人種問題と出版界

警官が黒人男性の首を膝で地面に押さえつづけて死に至らしめるという事件が5月にミネアポリスで起き、これをきっかけに人種差別に反対する運動が全米に、そして世界中にひろがりました。

3位にあがっているように、反人種差別をテーマにした書籍のブームが起こりました。

そのいっぽうで、ブラック・ライヴズ・マターは、出版界そのものに対しても、きびしい目を投げかけることになりました。

進歩的と思われがちな出版界ですが、じつは業界内の人種構成を見ると、3/4以上が白人であり、マイノリティには不利な状況だったのです。

もし出版社内の人種構成が変われば、さらに多様性に富んだ作家たちに門戸がひらかれるかもしれません。

さらに、作家との契約では白人/男性のほうが有利だという情報が明らかにされ、物議をかもしたのです。

2020年は、そんな現状を変える光明が見えた年でもありました。

それが、第1位にあげられている、出版社における大きなシフトチェンジです。

黒人女性が大手版元のトップクラスに就く事例がつづいたのです。

これによって、ダイヴァーシティがより実現されることが期待されます。

▼大統領暴露本連発

そんなダイヴァーシティの対極にいたのが、トランプ前大統領だったといえるでしょう。

2020年は、大統領選にあわせてトランプ関連本が次々に出版され、ベストセラーとなりました。

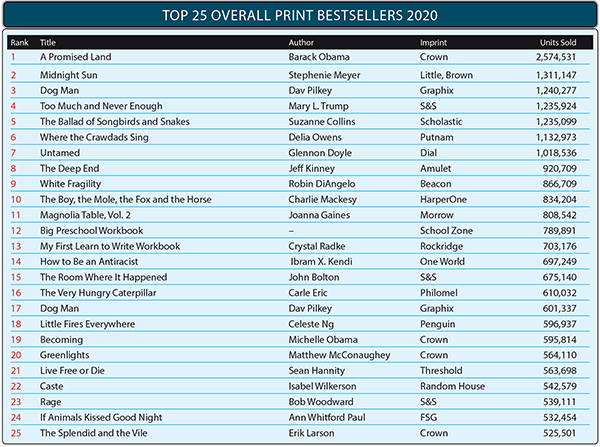

年間ベストセラーを見てみましょう。

不動のトップはバラク・オバマの自伝ですが、4位にトランプの姪メアリーによる暴露本、15位に国家安全保障問題担当大統領補佐官だったジョン・ボルトンの回顧録、23位にジャーナリスト、ボブ・ウッドワードの最新作が入っています。

身内だからこそ語れる逸話の数々、政権内部からの証言、さらにヴェテラン記者による本人へのインタビュウと、さまざまな形で稀代の大統領の姿が浮き彫りにされたのです。

しかも、メアリーにしろボルトンにしろ、トランプ側は法的手段すら使って出版中止を画策し、おかげで内容への関心を高める結果となりました。

さまざまな事実の暴露が、トランプ批判をより強め、ひいては大統領選挙へも影響したのかもしれません。

今後の注目は、トランプ自身のメモワールの出版でしょう。

大統領経験者は、退任後、かならずといっていいほど回想録を書きます。トランプがみずからホワイトハウスの日々を語るとすれば高い注目を浴びるのはまちがいないですが、そんな企画は実現するのか。それを引き受ける出版社はあるのか、そもそも本人にその気はあるのか。

すでにメラニア夫人は、夫とは別にファースト・レディとして回顧録を執筆・出版する方向で動いているということで、トランプ本人の動きが気になるところです。

▼表現の自由と出版界

ダイヴァーシティの問題が現代的な形で現われたのが、2位の『夕日の道を北へ行け』(宇佐川晶子訳、早川書房)

にまつわる論争です。

この作品は、メキシコの書店主であるヒロインが、麻薬カルテルに家族全員を殺害され、生きのびた息子とともにアメリカを目指すという物語で、オプラ・ウィンフリーがブッククラブに取りあげたこともあってベストセラーになりました。

ところが、注目されるのと同時に、大きな議論を巻き起こしたのです。

理由は、著者ジャニーン・カミンズが白人だったこと(じっさいには、祖母はプエルトリコ生まれだそうですが)。白人がメキシコからの移民を描くことが、論争の火種になったのです。

著者がどうであれ、作品の内容がよければそれでよいように思うのですが(オプラが選ぶぐらいですから、小説としては一級です)、しかし、自身が属さない他者の文化を、あたかも自分がその一員であるかのように扱い、商業的に利用することは、「文化の盗用」として問題視されるのです。

当初からこの小説では、設定の細部や、作中で使われるスペイン語の不自然さなどが指摘されていたといいます。当事者性を欠く白人作家が、自分とは関係のないメキシコからの移民を素材に選び、想像にたよって描き、さらにそれによって成功をおさめたことは正当なのだろうか、という疑問が呈されたのです。

これは、表現の自由と裏腹の、むずかしい問題をはらんでいます。

その意味でいえば、6位にあがっているJ・K・ローリングのツイッター炎上にもつうじるところがありそうです。

ローリングはいわずと知れた『ハリー・ポッター』の作家で、ジェンダーや人種問題等々にはリベラルな立場を表明してきています。

ローリングはツイッターで「生理がある人のためのより平等な世界を作る」というオピニオン記事を紹介し、「生理がある人を呼ぶ言葉があったはずだけど思いだせない」といった発言をしました。(おそらくは)ユーモアをまじえて「女性」という言葉による選別を異化しようと意図したように見えます。

ところが、「女性」という言葉と生理を結びつけるのは、女性にふくまれるべきトランスジェンダーを排除するものだ、という非難が寄せられたのです。

従来からトランスジェンダーに共感してきたというローリングは、その立場を強調しながらも、だからといって性別はリアルなものであり、その概念を消すことはできない、と反論しました。

結果的に、ローリングはトランスジェンダーを女性と区別していると受け取られ、バッシングが強まったのです。

この流れで、8位のウディ・アレンの自伝問題を見てみましょう。

大手出版社アシェットのインプリントが、アレンの自伝の出版を発表したのですが、彼から幼い頃に性的虐待を受けたと訴えているディラン・ファロー(アレンと一時期いっしょに暮らしていたミア・ファローの養女)やローナン・ファロー(アレンとファローの息子)が反発します。

(ディランに対するアレンの性的虐待は法廷では立証されていません)

ローナンは「MeToo」運動の大きなきっかけとなったジャーナリストですが、自著をおなじアシェット・グループで出版していたこともあり、出版社の責任が問われることにもなり、アシェットの社員が職場を離れてデモを行ないました。

こういった動きを受けて、出版社はアレンの自伝の発売を中止したのですが、この措置が逆に大きな批判にさらされます。

出版を決めた書籍を刊行しないのは、読者から読む機会を奪い、表現の自由に反するものだ、というのです。

これが進めば、作家が書いた本が出版されなくなったり、記者の原稿が掲載拒否されたり、研究者がその内容でやめさせられたり、問題をふくんだ作品を手がけた編集者が排除されたり、といったことにつながりはしないでしょうか。

それは、異なる立場への寛容さを減じてしまうことにつながります。さまざまな考えかたが自由に表明されるべきだし、ひらかれた議論が行なわれるべきでしょう。

……といった問題意識から出されたのが、9位にあがっているハーパーズ・マガジンの公開書簡です。

これには、ノーム・チョムスキー、サルマン・ラシュディ、マーガレット・アトウッド、フランシス・フクヤマといった人びとが署名し、くだんのJ・K・ローリングもくわわっています。

社会的な不正義をただすことは望ましい方向ですが、それをいかにして達成するかは、出版というまさに言論と表現を実現する業界においては、根本的な問題といえます。

まさに激動の年だった2020年ですが、さまざまな外的要因をきっかけに、これまで出版界がかかえてきた課題が表出した一年だったといえそうです。そして、そういった難題に対して、いろいろな側面からアプローチがはじまった年でもありました。

このコラムは海外の出版トピックスを扱っていますが、今回見てきたような事情の多くは、日本にも当てはまるのではないでしょうか。では、わたしたちはどのように考え、行動していくのか。世界の風景が大きく変わったなかで、よりよい出版のありかたを模索していきたいものです。

[斜めから見た海外出版トピックス:第41回 了]

COMMENTSこの記事に対するコメント