第21回 「話すように書くこと ――スマート化からこぼれるもの」

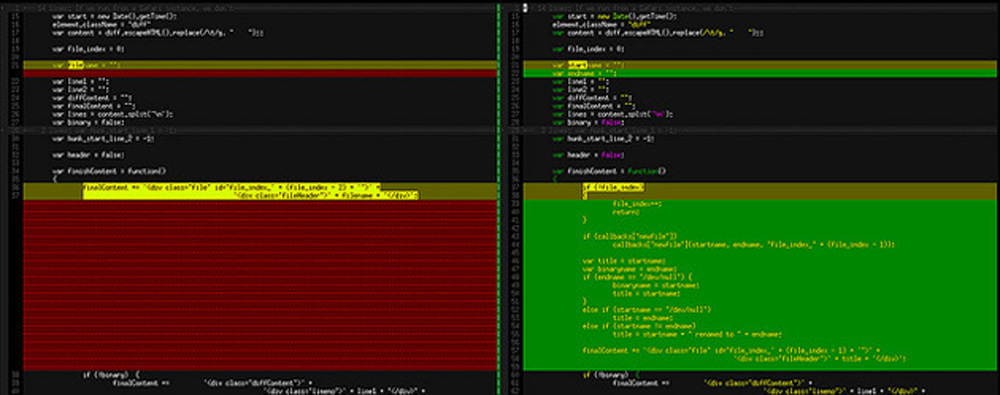

![“Noise?” Photo by Alan Grinberg[CC BY-NC-ND 2.0]](http://dotplace.jp/wp-content/uploads/2014/09/3911943929_38048b898d_z.jpg)

“Noise?” Photo by Alan Grinberg[CC BY-NC-ND 2.0]

今回は現代のネット環境での情報との接し方に関する個人的なストレスから、「自然の会話に近いテキストコミュニケーション」のかたちを探ってみます。

インターネットをヘビーユーズしていると、目にするあらゆる文章がマーケティング視点で書かれているように感じてしまう昨今ですが、これは職業病のようなものでしょうか。バイラルメディアで「これは泣ける!」「笑える!」「ありえない!」といった内容の動画や画像と付随するコメントのような記事のポストがFacebookのフィードに溢れているのを見る度に、そっとラップトップやスマホを閉じて、ネットからの逃避行に走り出したくなります。

いきなり私情を語ってしまいましたが、ここにはスマホ全盛時代における私たちと文章との関係の重要な問題が潜んでいる気がします。じっくりと腰を据えて情報の検索や作成に臨めるPCとは異なり、パッと開いてサッとしまうスマホの画面では情報を数十秒単位の限られた可処分時間の中で引き出し、発信する傾向が強まります。すると自然に長文の文章はまとめ系記事の陰へと後退していきます。

スマートフォンやスマートウォッチ、スマートグラスといったウェアラブル化する情報端末だけではなく、コミュニケーションを行ったりニュースを読むサービスもまた「賢く」なってくると、有限の注意時間に最適化された情報のつまみ食いとつぶやきがますますアフォードされてくるわけですが、それと引き換えにセレンディピティ *1 と深い文章体験のパイが減ってきます。

いわば咀嚼する必要のない、簡単に飲み込めるファストフード的情報が氾濫してきますが、そうなると不要なノイズをフィルタリングする「スルー力」のような認知コストが増大してきて、処理能力の限界を迎えるとストレスが発生するわけです。現代における教養とは、みんなとコミュニケーションするためのネタをどれだけ知っているか、ということと同義になりつつありますが、それは文章を読んだり書いたりすることとは根本的に関係のない次元に属することです。

もちろん、Facebookのフィードの設定で特定の人の投稿をオフにしたりTwitterでブロックではなくミュートする、EvernoteやPocketに必要な情報をカテゴリ別にファイルする、などの努力を行えば良いわけですが、なぜかノイズを削減する方向はまだスマート化、つまり手間を減らす方向のイノベーションが足りないように思います。ウェブの閲覧履歴からターゲティングされた広告や記事、ネイティブ広告などがパーソナライズされた情報の塊として配信されるというところまでは実現されていても(そしてそれはまだ十分に精確ではないにせよ)、関心はそもそも時と共に移ろったり変化するわけですし、パーソナライゼーションのアルゴリズムがブラックボックスである限り、その「スマート化」に対して確たる信頼や納得も持ちようがないのです *2 。

本来的にはセレンディピティ、偶有性の価値とは、知りもしなかった関係のないことを無制限に知る、という意味ではなく、ある関心領域へのフォーカスのなかで知識の多様性が生まれる、ということだと思います。現在のソーシャルメディアで発現しているセレンディピティとは所詮前者の類いのものであって、まだ高度なパーソナライゼーションが十分にスマートな形で実装されていないと思います。真のセレンディピティを持つ情報とは、効能が明確な薬やサプリを飲み込むような情報の「受信」ではなく、どこに帰結するかが分からない不確定性や謎といった摩擦を含む咀嚼、つまり情報を自分の「歯で咬み、粉砕すること」*3 を通して意味を生成するプロセスそのものを指すはずです。

業界っぽい用語でいえば、冒頭で述べた情報的な不快感とは、あらゆる情報がマーケットインで書かれているということに対する不信だといえます。だから、私たちのスマホ上でアグリゲートされる文章には今後、プロダクトアウトな視点、つまり書き手本人の「書きたい」という欲求から立ち上がる対話的な内容がもっと増えてほしいし、その助けとなるような仕組みについて考えていきたいと思います。

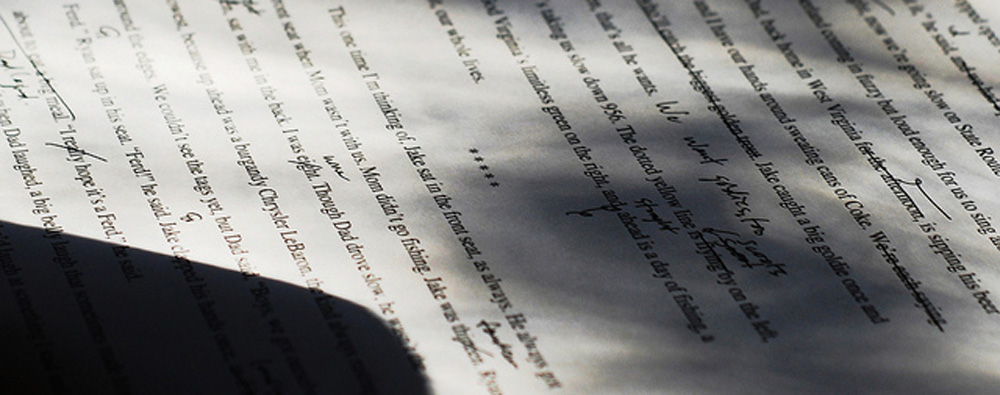

「プロダクトアウト的な文章」と書いてみて、「愛することについてうまく語れない」*4 という言葉を想起しますが、「まだ」うまく語れないからこそ、書く理由があるのではないでしょうか。そして対話的に書く、ということは、口頭で対話するように書くということに近づいて行くのではないかと思っています。なぜなら喋って対話する時には結論をオープンエンドにして、相互にフィードバックや学習を応酬しながら、考えを深めるということが可能だからです。

[読むことは書くこと Reading is Writing:第21回 了]

注

*1│セレンディピティ:

http://ja.wikipedia.org/wiki/セレンディピティ

*2│パーソナライゼーションのアルゴリズム:

GoogleがGmailやAdSenseなどで表示される広告に、「なぜこの広告が表示されているのか」ということを説明する機能を試験しているそうですが、こうしたアルゴリズムの透明化の動きは人間側の観点をより大事にするアプローチとして評価できるかと思います。

http://googleblog.blogspot.jp/2011/10/increasing-transparency-and-choice-with.html

*3│「歯で咬み、粉砕すること」:

http://ja.wikipedia.org/wiki/咀嚼

*4│「愛することについてうまく語れない」:

大岡昇平によって紹介された、ロラン・バルトによるスタンダール論のタイトル。原題「On échoue toujours à parler de ce qu’on aime」は直訳すれば「私たちはいつも愛するものについて語ることに失敗する」

読むことは書くこと Reading is Writing:第21回「話すように書くこと ――スマート化からこぼれるもの」 by ドミニク・チェン is licensed under a Creative Commons 表示 2.1 日本 License.

読むことは書くこと Reading is Writing:第21回「話すように書くこと ――スマート化からこぼれるもの」 by ドミニク・チェン is licensed under a Creative Commons 表示 2.1 日本 License.

COMMENTSこの記事に対するコメント