鷹野凌が毎月お届けする、出版業界気になるニュースまとめ。10本のニュースをピックアップし、理由、経緯、感想、ツッコミ、応援などをコメントしています。なお、ピックアップは鷹野の個人的興味関心に基づくため、かなり電子出版関連に偏っています。あらかじめご了承ください。

【2016年6月23日】 「税込11円」という金額に、先月のまとめでピックアップした「電書バト」を想起させられます。ところが、KADOKAWAのプレスリリースによると、対象書店はBOOK☆WALKER、eBookJapan、紀伊國屋書店Kinoppy、ブックパス、BookLive!、Yahoo!ブックストア、そしてKindleストアの7カ所。つまり、Kindleストアのプライスマッチングを狙ったセールではありません(詳細は先月のまとめを参照)。そしてセール開始時点では、楽天Kobo、iBooks Store、Google Playブックス、honto、Reader Storeなどにはセールどころか配信すらされていませんでした。とくにおかしいのが、ブックパスではセールが行われているのに、同じブックリスタ系のReader Storeはセールが終了した次の日からの配信。なんなんだこれは。いろいろ深読みしたくなります。

【2016年6月27日】 佐賀県武雄市、神奈川県海老名市に続き、宮城県多賀城市立図書館でも指定管理者カルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)によるリニューアル時の蔵書が古本だったとの報。続報によると、どうやら市教育委員会もリストをチェックし、24%を「受入不可」としていたようですが、それでもなお、おかしな選書を防ぎ切れていなかったようです。ただし、この件に関してはサイゾー系ビジネスジャーナル以外では報道されていないことにも留意しておく必要があると思われます。

多賀城市立図書館のウェブサイトより(スクリーンショット)

【2016年6月27日】 業界紙の文化通信が報じたということは、提案資料など、確実な情報をキャッチしたのではないかと思われます。そのためか、「収益の半額を電子書籍の利用量に応じて出版社に支払う」といった条件面が報じられたのが興味深いです。朝日新聞、日経新聞なども後追い記事を出していますが、Amazon.com の Kindle Unlimited には大手出版社のビッグ5が1冊も配信していないことや、Amazon.com の Kindle Unlimited ではラインアップの中心がセルフパブリッシング作品であることを、どのメディアも触れていないのがアンバランスに感じられます。なお、集英社が参加見送りという報もありましたが、競合サービス「ブックパス」読み放題コースにも集英社作品はありません。

Kindle Unlimitedのページ(Amazon.com)より(スクリーンショット)

【2016年7月1日】

【2016年7月11日】 前後編まとめてピックアップ。前編は「dマガジン」特集。NTTドコモの料率は45%とのこと。Kindle Unlimited が「収益の半分」と報じられているので、NTTドコモのほうが5%良いことに。しかし、AppleやGoogleが月額制アプリの料率を15%に引き下げると、また勢力図が変わる可能性も? 日本ABC協会が、電子雑誌読み放題のUU(ユニークユーザー数)を集計公開するようになったのは知りませんでした。当たり前のようですが、月刊誌より週刊誌のほうがUUは多いのですね。後編の“「これは『出版』じゃない」「あれは『出版』だ」といったたぐいの、古い業界のコップ(略)の中だけを見た神学論争はまったく無意味”という意見には強く同意。

CNET Japan「電子雑誌元年がやってきた(前編)–電子「部数」が紙を上回る雑誌も – (page 2)」より、雑誌別の読み放題UU/印刷版の販売部数(ともにスクリーンショット)

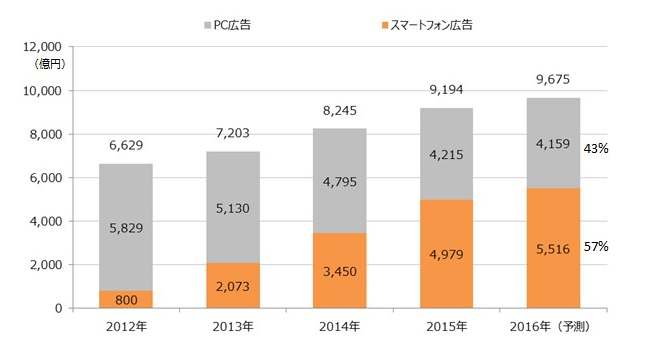

【2016年7月6日】 紙の雑誌をインターネットが代替していることを思うと、ネット広告費のニュースも「出版」に関連すると捉えておくべきでしょう。そしてついにスマートフォン広告費とPC広告費が逆転。もはやモバイル対応は当たり前の時代になったと言えます。

INTERNET Watchより、スマートフォン広告費とPC広告費の市場規模推移(スクリーンショット)

【2016年7月13日】 やっと来ました「週刊少年サンデー」電子版サイマル配信。講談社「週刊少年マガジン」と集英社「週刊少年ジャンプ」からずいぶん遅れましたが、これでようやく3誌そろい踏みです。遅れた理由は何だったのでしょうね? 制作体制がなかなか切り替えられなかった、以外にも何かありそう。

「週刊少年サンデー」のウェブサイトより(スクリーンショット)

【2016年7月15日】 キャンペーン名称は「雑誌夏トクキャンペーン」。8月1日から9月30日までの期間限定で、時限再販指定された80誌・136点が対象。後追いでトーハン系も同様のキャンペーンを行う旨が発表されました。どちらも時限再販本格導入前のテストを兼ねているものと予想されます。しかし、“NTTドコモの「dマガジン」など電子雑誌の定額制サービスの台頭も、書店の雑誌販売減の一因となっている”と断定されているというのが何とも言えない感じ。日販関係者からそういう話が出た、ということなんでしょうか? そういえば少し前に「この1年でコンビニで雑誌が売れなくなった」なんて話もありました。

【2016年7月16日】 “全国の書店は2015年で約1万3400店。2000年に比べ約8000店も減った(アルメディア調べ)”とありますが、店数減と同時に床面積の増加傾向が起きていた(つまり中小書店が潰れ大型化が進んでいった)ことにも触れて欲しいところです。また、リブロ池袋本店の跡地には、三省堂書店池袋本店が入っているなど、大型書店が閉鎖しても別の書店が入るケースも多いです。単に事例を挙げるだけだと、実態が分からなくなってしまうのでは。2ページ目に“「今は出版不況と言う人がいるが、雑誌不況と言ったほうが的を射ている」と、ある書店幹部は打ち明ける”と、書店側の声が挙げられているのは、現実を直視する意味でいいと思います。

【2016年7月22日】 日本文学振興会が始めた「人生に、文学を。」プロジェクトの「どうやって人生を想像するのだ(アニメか?)」というキャッチコピーが炎上。日本文学振興会としては、“(文学を)はるかに凌ぐような強大な力をもっているのがアニメなんだという認識がある”からこのようなコピーになったのだとか。「アニメも文学だ!」くらいの仲間意識のほうがいいように思うのですが、芥川賞・直木賞などの選考・受賞を行う公益財団法人だから難しいのかも。Fateは文学、AIRは芸術、CLANNADは人生。言語の著作物はすべて文学、でいいと思うのですが。

「人生に、文学を。」のウェブサイトより(スクリーンショット)

【2016年7月27日】 81%をコミックが占めているとのことですが、「電子書籍ビジネス調査報告書2014」では77%だったので、電子コミック販売の伸びが非常に大きいということになるのでしょう。さまざまなプレイヤーが儲かる領域に集中している感。別途、無料マンガアプリ広告市場が41億円という数字が出ているのも興味深いです。

INTERNET Watchより(スクリーンショット)

6月末から7月頭にかけては、昨年までは東京国際ブックフェアおよび国際電子出版EXPOが開催されていたため、新サービスなどさまざまな発表が行われてきた時期です。ところが、今年から東京国際ブックフェアは秋の開催(9月23~25日)になり、国際電子出版EXPOの読者向けゾーンは東京国際ブックフェアに、業者向けゾーンはコンテンツ東京にそれぞれ吸収された関係で、若干トピックスが分散した感があります。さて8月はどんなことが起こるでしょうか。

ではまた来月(=゚ω゚)ノ

[今月の出版業界気になるニュースまとめ:2016年7月 了]

COMMENTSこの記事に対するコメント