紙/電子を問わず、ますます身近なものとして定着してきているインディペンデントな出版活動。その中でも、とりわけ“紙”に軸足を置いて活動をされている方々にメールインタビューを行い、セルフパブリッシングの今後の可能性や、紙の上から派生するさまざまな事柄を探っていくシリーズが「independent publishers(インディペンデントパブリッシャーズ)」です。

紙/電子を問わず、ますます身近なものとして定着してきているインディペンデントな出版活動。その中でも、とりわけ“紙”に軸足を置いて活動をされている方々にメールインタビューを行い、セルフパブリッシングの今後の可能性や、紙の上から派生するさまざまな事柄を探っていくシリーズが「independent publishers(インディペンデントパブリッシャーズ)」です。

今回は、ライターとしてお仕事をされるかたわら、2007年に『HB』、2012年に『hb paper』という2つのリトルマガジンをそれぞれ創刊している橋本倫史(はしもと・ともふみ)さんに迫ります。近年では快快やマームとジプシーといった演劇集団の制作現場に密着し、そこでの体験をつぶさに綴ったリトルプレスも手がける橋本さんの、セルフパブリッシングに対する目線とははたしてどのようなものなのでしょうか。

【プロフィール】

橋本倫史(はしもと・ともふみ)

1982年広島県生まれ。学習院大学法学部政治学科卒業。2007年、リトルマガジン『HB』を創刊。ライターとして『en-taxi』、『SPA!』、『サイゾー』などに寄稿。向井秀徳の語り下ろしによる小説本『厚岸のおかず』の構成を担当する。また、文藝春秋×PLANETS『あまちゃんメモリーズ』に「北三陸ストレンジウォーク――触発と拡張のロケ地探訪」を執筆。2012年、リトルマガジン『hb paper』を創刊。2013年には『沖縄観劇日記』や『faifai ZINE』といった、演劇の制作現場をドキュメントするリトルプレスを制作する。

http://hb-books.com/

メールインタビュー

――まずはじめに、橋本さんが2012年に創刊されたリトルマガジン『hb paper』のコンセプトについて、簡単なご紹介をお願いします。

橋本:2012年1月28日、長野市にある「チャンネルブックス」という書店で、北沢夏音さんの『Get back, SUB!』(本の雑誌社)刊行記念トークショーがありました。僕は東京に住んでいるのですが、長野という街に行ってみたかったこともあり、高速バスに乗ってトークを聞きに出かけたのを覚えています。

トークショーでは、小島素治という人が70年代に創刊したリトルマガジン『SUB』や『ハッピーエンド通信』といった雑誌が回覧されました。『ハッピーエンド通信』について、北沢さんは「休日にコーヒーでも飲みながらこれを読んだら、すごく贅沢な気持ちになると思う」と話していました。僕のところにまわってきた『ハッピーエンド通信』を見ていると、たしかにそんな気持ちになりました。

『SUB』という雑誌は、号によって判型もバラバラで、とにかく自由に編集されたものでした。「雑誌を作ろう」と考えると少し大変ですが、薄くても、毎号別物であってもいいから何か作りたい――そんな衝動に駆られ、トークショーから約40日後の2012年3月10日に創刊したのが『hb paper』です。そんなふうに創刊した雑誌なので、コンセプトと呼べるほどものはありません。自由に、そのとき自分が気になったことを取り上げる、ということくらいでしょうか。

――2007年に創刊されたリトルマガジン『HB』と、姉妹誌である『hb paper』は、編集方針などにおいてどのような違いをつけていますか。

橋本:どちらも僕が編集発行人ということになっていますが、その性格はずいぶん違っています。というのも、『HB』は7人でお金を出し合って作り始めた、文字通りの同人誌だったからです。同人というのは、早稲田で開講されていた坪内祐三さんの「編集・ジャーナリズム論」という授業で仲良くなった7人です。ただ、「編集・ジャーナリズム論という授業を履修しているのだから、自分たちで雑誌を作ってみよう!」ということで雑誌を作り始めたわけではありません。学生時代は頻繁に集まって飲んでいましたが、社会人になるとなかなか集まる機会がなくなります。それも寂しいので、「雑誌でも作れば、皆で集まる口実ができるんじゃないか」と考えた僕が、「一緒に雑誌を」と言い出したのです。

そんなヨコシマな動機から始まった『HB』ですが、同人である皆に共通する、何かこの時代のリアリティのようなものを言葉にできないかと考えて特集を組んでいたように思います(これは僕だけが考えていたことかもしれませんが)。そう考えたのは、当時の『QJ』の影響を受けたところもあるかもしれません。その時期の『QJ』は、今生まれつつあるカルチャーをクイックに取り上げるのではなく、むしろ自分たちのスタンダードとなっているものを捉え直す特集を組んだり、「結婚」や「政治」といった普遍的なテーマの特集を組んだりしていました。『HB』では、「ドメスティックな世代?」(vol.02)や「愉しいチェーン店ライフ!」(vol.03)、「21世紀のハイウェイ時代」(vol.04)、「B級グルメを探せ!」(vol.07)といった特集を組んでいます。

7人の同人と一緒に作っていた『HB』に対して、『hb paper』は僕がひとりで作っています。「皆」に共通することをどこかで意識しながら作っていた『HB』に比べると、『hb paper』に関してはもっと僕個人が興味あるものをクローズアップした内容になっていると思います。それは「そういう編集方針で作ろう」と考えているのではなく、結果的にそういう編集になっているということなのですが。

――『hb paper』のこれまでの号では、橋本さんがそのとき気になっている人物へのロング・インタビューがページの多くを占めています。対象へのアプローチの仕方として「インタビュー」という手段に思い入れやこだわりなどはありますか。

橋本:思い入れがあるかと問われれば「ない」と答えると思います。というのも、僕はインタビューというものが苦手です。普段はライターとして仕事をしているのにこんなことを言うのもどうかと思いますが、まだ20代だった頃、ある編集者に「橋本君にインタビューを任せるのは不安があるけど」と言われながら依頼をされたこともあります。そのときは「何言ってるんだ」と反発してその仕事は断ってしまいましたが、たぶんその人の言っていたことは正しく、僕より上手にインタビューできるライターは、僕と年が近い人でもたくさんいると思います。

ただ、誰かの話を聞くのは好きです(誰か「に」話を聞くのが好きだと言えないから、インタビューが苦手だなんて言ってしまうのですが)。それに、普通のインタビューが苦手な人間だからこそ聞ける話があるのではないかと思っているところがあるのかもしれません。つまり、鋭く切り込むような丁々発止のやりとりはできなくても、じっくりと話を聞くことはできるんじゃないかと思っているのだと思います。それに、『hb paper』でロング・インタビューをさせてもらうことで、自分の文体のようなものができてくると考えているのかもしれません。そう考えると、裏返しの意味でインタビューという手段に思い入れがあるのかもしれないです。

――これまで『HB』あるいは『hb paper』を発行されていて、もっとも印象的だったエピソードはなんですか。

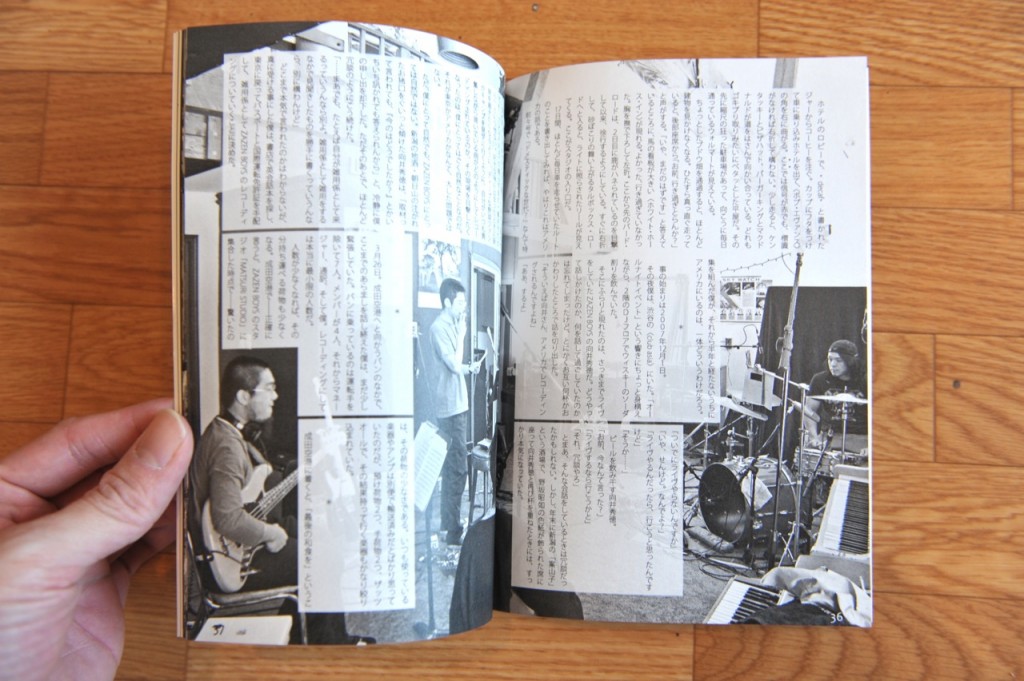

橋本:「もっとも」と言えるかどうかはわかりませんが、印象的だったのはZAZEN BOYSのアルバム『ZAZEN BOYS 4』のレコーディングに同行してアメリカに出かけたことです。僕はZAZEN BOYSというバンドが大好きで、原付で北は北海道、南は鹿児島までライブを観に行ったことが何度もあります。つまり、ただのおっかけだったのですが、その過程でバンドのフロントマンである向井秀徳さんに顔を覚えてもらう機会があり、時々一緒にお酒を飲むようになっていました。

ある日、彼らがアメリカに渡り、ニューヨーク州のフレドニアにあるデイヴ・フリッドマンのスタジオでレコーディングをするという話を聞きました。僕はその現場をこの目で見たいと思いました。それで向井さんに「レコーディングに同行取材させてほしい」とお願いしました。向井さんは「レコーディング中に『今日はどうでしたか』とか訊かれても一々答えてられんから、それはムリ」と言いました。僕がしょぼくれていると、向井さんは「ただ、お前が雑用係として一緒にアメリカに行って、そこで見聞きしたことを書くっていうんなら、それは好きにすればいい」と言葉を続けてくれました。そうして僕は3週間にわたってアメリカに滞在し、それを『HB』(vol.04)で記事にしました。振り返ってみると、そうして密着させてもらったことが一つのターニング・ポイントだったようにも思います。

――『hb paper』の流通ルートとして現在どのような方法を取っていますか。また、その理由を教えてください。

橋本:ウェブサイトでの通販も取り扱っていますが、基本的には書店での販売が中心です。それは書店が好きだからです。大学生になる頃、僕は頻繁に書店に出かけていました。僕は本を読むスピードがとても遅いのですが、その何倍ものペースで人文書を買っていた覚えがあります。一体どの程度理解できていたのか、今となってはかなり怪しいところがありますが、とにかく「こんなこと考えている人がどこかにいるんだ!」と興奮していました。書店での販売を中心に考えたのも、そのせいかもしれません。もちろん対面販売の楽しさや、通販の、あの届くまでのワクワクも好きなのですが、自分が作った雑誌がたくさんの本のなかにまぎれこんで、全然知らない人の手に渡るというイメージが、僕の中では一番ワクワクするのです。

――Webなどではなく紙の媒体を選び、活動されている理由はなんですか。

橋本:ウェブサイトを作るだけの知識がないからです。紙の雑誌を作る知識がそんなにあるわけでもありませんが、まだ紙のほうが簡単だということに尽きます。もう一つ、自分が長いテキストを読むときは紙のほうが読みやすいと感じているということもあります。あまり積極的な理由ではないですね。でも、メディアというのはそんなもんじゃないかとも思っています。

――劇団・マームとジプシーの『cocoon』(2013年8月、東京芸術劇場にて上演)の会場でも販売されていた『沖縄観劇日記』を作るに至った経緯を教えてください。

橋本:そもそものきっかけは、『cocoon』のパンフレットに収録された、原作者の今日マチ子さん、舞台の音楽を担当した原田郁子さん、マームとジプシーの主宰・藤田貴大さんの鼎談の構成を担当したことでした。『cocoon』のモチーフとなったのはひめゆり学徒隊の少女たちです。今日さん、郁子さん、藤田さんの3人は、『cocoon』の上演に向けて2012年の秋に沖縄を訪ねていて、鼎談でもそのときの話になりました。3人の話を聞きながら、「僕もその風景を見たかったな」なんて考えていました。そのことが顔に出ていたのか、鼎談が終わったあと、「『cocoon』を上演する前にもう一度沖縄に行くんで、橋本さんも来てくださいよ」と藤田さんが言ってくれました。僕はそういう言葉を間に受けるほうなので、沖縄では「慰霊の日」とされている6月23日、皆と一緒に沖縄に出かけました。

沖縄に着いた時点では、「取材」という意識はちっともありませんでした。そのときは出演する役者さんも多数いたのですが、一緒に沖縄の戦跡をたどり、風景を眺め、音を聴き、会話を耳にしているうちに、「もう既に作品は始まっているんじゃないか」という気になってきたのです。ここで起きていることが誰にも伝わらないのはもったいない――。そう考えた僕は、東京に戻ったあとで「沖縄でのことを『hb paper』で書かせてもらえないか」とお願いして、一冊にまとめることにしたのです。ただ、これまでの『hb paper』とは少し違う性格のものになったので、最終的には『沖縄観劇日記』というタイトルにして刊行することになりました。

――それでは、劇団・快快(faifai)の『6畳間ソーキュート社会』(2013年10月、トーキョーワンダーサイト渋谷にて上演)の来場者に配布されていたZINE『faifai ZINE』を作るに至った経緯を教えてください。

橋本:僕が演劇を観るようになったのはここ数年のことで、きっかけとなったのが快快という劇団でした。快快のメンバーの多くは僕と同じ1982年生まれですが、同い年で演劇に携わっている人たちに知り合ったのは初めてのことでした。僕は快快の作品を観るより先に、同い年の人たちとして彼らに興味を持ったのです。

そうして、快快がいわき総合高校の生徒たちと『いわきの高校生インザ蚤の市』という作品をつくるときには制作現場を見学させてもらったり、大阪やバンコクに長期間滞在制作しながら『SHIBAHAMA』という作品を上演したときにも同行し、同じ宿に泊めてもらったりもしていました。

そうしたこともあってか、快快の新作公演『6畳間ソーキュート社会』上演までのドキュメントを書いてもらえないかという依頼を受けました。今年の春のことでした。彼らは新作に向けて毎月オープンスタジオで何かを発表し、大分県日田市で開催される「ひた演劇祭」でプレ公演を行い、10月中旬に渋谷で本公演を行う――僕はその現場に足を運んでルポを書くつもりでいました。

でも、毎月オープンスタジオに通っているうち、それを書き記すだけでは、彼らが何を思って『6畳間ソーキュート社会』という作品をつくっているのかはドキュメントできないのではないかと思いました。それに、最初に依頼を受けたときに、僕も半ばメンバーとして一緒に作品をつくるような形の“新しいドキュメント”をお願いしたいと言われていたのです。

快快という劇団は「集団制作」という創作スタイルを取っています。役者、脚本、演出、舞台美術、衣装と役割は分かれているのですが、皆で頻繁に会議を開き、LINEやメーリングリストなどで頻繁に言葉を交わしながら作品を作り上げているのです。それをドキュメントするためには、ひとりひとりの声を聴く必要があると思って、メンバーへのインタビュー集という形で『faifai ZINE』を制作したのです。

――先の2つのような、演劇の制作現場に携わりながら発行されている媒体は、橋本さんにとって、あるいはこれまで発行されてきたリトルマガジン(『HB』、『hb paper』)と比較してどのような位置付けですか。

橋本:このインタビューを受けるまで、僕の中ではかなり性格が違うものだと思っていて、だからこそ『沖縄観劇日記』も『faifai ZINE』も、『HB』あるいは『hb paper』という名前をつけずに刊行しました。別冊や増刊という扱いにもしていません。でも、こうして話しているうちに、やっていることの性格はそんなに変わっていないように思えてきました。ジャンルは違えども、『HB』(vol.04)でもレコーディングの制作現場に携わって記事にしているからです。違いがあるとすれば、より意識的に作っているという点でしょうか。

僕は批評家ではないので、作品について批評的に語るということはできません。でも、その代わりにというわけでもありませんが、フットワークは軽いほうだし、「来てください」と言われたら間に受けるほうなので、ひょいひょい現場に同行して何かを見聞きすることはできます。編集者でフリーランサーの藤原ちからさんには「従軍記者」と形容されたこともありましたが、「従軍記者」として記述することを意識して、制作現場に携わる媒体を作っているとは思います。

――ライターである橋本さんは、普段のお仕事に対して、“セルフパブリッシング”をどのようなものとして捉えていますか。

橋本:ライターとして依頼を受けた仕事には、基本的に文字数に制限があります。『沖縄観劇日記』はたった2日間の記録ですが、全部で4万字のボリュームがあります。ライターとして依頼して書く場合、そのすべてを掲載することはまず不可能です。たとえば、『沖縄観劇日記』にはこんな一節があります。

-

この「山の茶屋」を目指して走っていると海が見えてきた。抜群に美しいビーチだ。思わずクルマの中からシャッターを切る。「山の茶屋」は、この美しいビーチのすぐ近くにあって、店内からもビーチが一望できる。窓の手前は小上がりになっていて、ずらっとカウンターがあり、海を眺めて食事ができる。素晴らしいロケーションだ。

隣りに座っていた林さんが実子さんに話しかけている。

「友達んちがこんな家だったらどうする?」

「え、私すげえ友達になるよ。今以上にもっと仲良くなる」

「それは良い答えだね」と林さん。「さっき聡子にも同じこと聞いたら、『ずっと友達でいる』って」

それを隣りで聞いていた本人――聡子さんが続ける。「うん、大事にする。そのためには私も色んなことを我慢しなくちゃいけないと思うけど、でも、この家なら耐えれるね」

こうした一節は、依頼された原稿では最初に削ってしまう部分ですし、本人たちからも「そんな話まで載せなくても」と笑われてしまいましたが、でもこの会話は、朝から立て続けに戦跡をめぐったあと、ようやくホッと一息ついた時間で交わされた会話で、そのホッとゆるんだ気持ちがあらわれている会話でもあります。そうした手触りまで記録するために“セルフ・パブリッシング”をしているのかもしれません。

――“セルフパブリッシング”という土俵で活動されている、気になる方や団体がいれば、簡単な理由も合わせて教えてください。

橋本:トマソン社を主宰する松田友泉さんが作っている『BOOK5』という雑誌と、編集室屋上の林さやかさんが作っている『屋上野球』という雑誌です。二人ともほぼ同世代の編集者です。タイトルにある通り、『BOOK5』は本についての、『屋上野球』は野球についてのリトルマガジンです。この二つの雑誌は編集している人の顔というか、個性がとてもよく滲んでいます。そして、個人的な関心を狭いところに留めるのではなく、広がりのあるものとして読者に届けようとしています。その広がりというのは、雑誌的とも言えるかもしれません。僕が自分で作っているものがどんどん雑誌的ではなくなって、どんどん狭いところに向かっているフシがあるので、そうして雑誌を作っている人たちのバイタリティには感服します。

――最後に、橋本さんの発行される個人メディアの今後の展開について、可能な範囲で教えてください。

橋本:今年の5月と6月、僕はマームとジプシーの海外公演に同行してイタリアとチリに出かけました。それは彼らの初海外公演でしたが、そのドキュメントを何とか形にしようと企画を進めているところです。

それから、僕がずっと追っているテーマの一つにドライブインがあります。ドライブインというのは、ロードサイドにたくさん存在していたレストランですが、今や風前の灯火です。そのドライブインのある風景をドキュメントするためにも、ドライブインに特化したミニコミを来年あたりから始動させるつもりです。

ドライブインについてのミニコミは地方にある風景をドキュメントするミニコミですが、それとは別に、今ある東京の風景を記述するためのミニコミも作ろうかと考えています。今年は2020年の東京オリンピック開催が決定した年でもありましたが、おそらく7年のあいだに東京は大きく変化するのではないでしょうか。7年後に振り返ってみても細かいディティールを忘れてしまっているかもしれないので、今の東京について記述する媒体を作っておこうと考えたのです。そのミニコミに関しては、本当に簡素なデザインで簡素に印刷して、どこか一店舗だけで販売するような流通にできないかと考えています。

――今回はありがとうございました!

[independent publishers #005: 橋本倫史 了]

COMMENTSこの記事に対するコメント