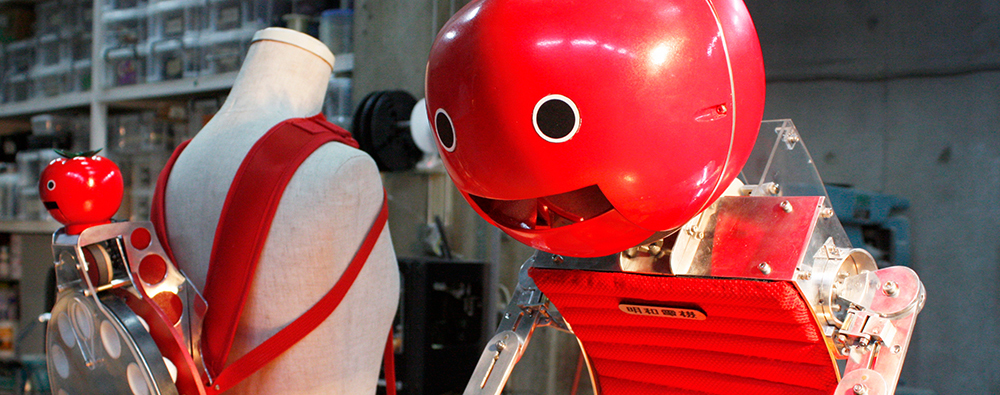

2015年2月。東京マラソンに向け、カゴメ株式会社と明和電機がコラボレーションを果たし制作された「ウェアラブルトマト」が発表されました。マラソンランナーが走りながらトマトを補給するためのウェアラブルデバイス――。その奇天烈なコンセプトとフォルムゆえに、ギャグプロジェクトの一言で片付けられてしまいかねないこのアイデアが実を結ぶまでの過程には、明和電機代表・土佐信道さん独自のロボット観が存分に活かされています。今回のプロジェクトにとどまらず、これまでの明和電機の製品づくりは、ウェアラブルという切り口や新しい技術に対してどのようなアプローチを続けてきたのでしょうか。掘り下げてお話を伺ってきました。

【以下からの続きです】

1/6:「明和電機は全然そっちの『ウェアラブル』ではないんですよ。」(2015年3月20日公開)

2/6:「納品前後は『エンジニアのトライアスロン』のようでした。」(2015年3月20日公開)

3/6:「『モダン・タイムス』の機械に隠された裏話を聞いた時、更にナンセンスだと思ったんです。」(2015年3月23日公開)

4/6:「機械がその機能にしか注目できなくさせてしまっているだけで、本質はもっと複雑なもの。」(2015年3月23日公開)

ナンセンスマシーンと社会風刺

――これからは、今回の企画にとどまらない明和電機のものづくりについてお伺いしていきたいと思います。土佐さんは新しく何かをつくろうとなったとき、人に対してどういう体験を提供するものづくりを意識されているんですか?

土佐:自分の中から純粋に出てくるものとしては、社会的な問題意識からきています。なので、その時代状況に何かしらの影響は受けています。例えば現在は『ナポレオン銃』というものをつくっているんです。モエ・エ・シャンドンってお酒があるじゃないですか。それをガチャッと装填して、シャンパンシャワーを発射できるというメカです。これをあと1週間で完成させないといけないんですが……(苦笑)。これをつくろうと思った理由は、最近テロがすごく多いじゃないですか。しかも僕は1月にちょうどフランスにいて、シャルリー・エブド襲撃テロ事件に遭遇してしまいました。そこで時代がすごく変化しているということを強く感じて。その事件で使われていたAK47というライフルがあるんですが、それは現在世界中で1億丁以上つくられてしまっているという現実があります。あまりにも仕組みが簡単すぎて、誰でも簡単につくれちゃうんです。それで、原爆以上に人が死んでしまっている。機械としては非常にナンセンスなものですよね。ナンセンスマシーンを自分もつくっていますが、AK47はまったくの対局にあるものではありますが、率直に悔しいなと思いました。

そこでいろいろ考えて……発砲(発泡)すなわち「酒だろう!」と思いまして(笑)。馬鹿馬鹿しいものをその市場に投入してみたいなという思いがありました。それで調べてみるうちに最初にシャンパンシャワーをやったのは、ナポレオンだったそうなんですよ。これはすごくいい、と思いまして、フランス滞在中にナポレオンの墓なども見に行きまして、これだ!ということで制作中です。これを1億丁誰かつくらないかな……なんて思ってます(笑)。設計図もオープンソースとして公開すれば、現在では3Dプリンターもありますので、簡単に量産が可能です。モエ・エ・シャンドン以外のどんなお酒でも装着できるようにも設計中です。

明和電機ができること

――このようにしてつくってこられた、社会的な風刺にもなっているような作品は、ナンセンスでありながらもある特定の機能に特化しているからこそ、今回のウェアラブルトマトの企画のようにランナーなどに対して新しい発見を提供していると思います。こういった明和電機の作品づくりを通して、これまで伝えてきたこと、そしてこれからもう少しこういった方面にも伝えていきたいな、ということはありますか?

土佐:そうですね。もう明和電機は活動を始めて20年以上になります。20年前に明和電機がこのスタイルで出てきたときは、いまの社会の状況とも少し似ていますが、初代Macが出てきたりなんかして、それこそデジタルだ!マルチメディアだ!という全盛期でした。そのときにこそ70年代的なアナログなものが出てくる違和感、というようなものが明和電機への評価としてあったと思います。20年経って時代がまた一回りして、いわゆるテクノロジーが見えなくなっていく方向性になってきて、アンチフィジカルというか、視聴覚に偏ったデザインとか、そういういったものが当たり前になってきているなかで、今回のナポレオン銃のようなもののアホらしさといいますか、そういうものを改めて見せてもいいんじゃないかなという気がしています。

日本人の持つアニミズム

――今の話を聞いていて思い出したことがあるんですが、満員電車で手すりに掴まなくても首を乗せて眠ることができる支え棒のような珍道具をひらめく街の発明家、みたいな人って必ずひとりはいたと思います(笑)。土佐さんはご自身をどのような役割の存在だと認識されていますか?

土佐:日本人って、からくりが大好きですよね。街に必ずひとりは発明家がいる、というくらいに創意工夫が大好きな民族だと思います。それはたぶんこれからも変わらないと思うんです。普段開発していても、アトリエにおじさんが覗きにきたりしますもんね。おお、これが3Dプリンターか!なんて。明和電機は、そういった人たちも巻き込んでいけるというか、そんな感覚はあります。最近ではメイカーズムーブメントというような形で若い人たちにも降りてきていますしね。

――なるほど。また少し話は変わりますが、先ほどのウェアラブルトマトのアイデアスケッチの途中で、顔を付けたほうがいいんじゃないかということになったとお話されていたと思うんですけれど、明和電機のこれまでの作品が、顔やキャラクター性をもたせていることが多いのはなぜですか?

土佐:道具への愛着の持ち方と言うんですかね、顔がないと完全に道具ですけれど、頭をつけたとたんにすごく感情移入ができたり、名前を付けて呼べたりするということはありますね。

妖怪に「手長足長」っていうのがいるんですけど、知ってますか? 中国の妖怪で、江戸時代に日本でも紹介されていますけど、下の人が脚が長くて、上の人が手が長いんです。

![河鍋暁斎画『手長足長図』[Wikimedia Commonsより]](http://dotplace.jp/wp-content/uploads/2015/03/Kyosai_Tenaga-Ashinaga-zu.jpg)

河鍋暁斎画『手長足長図』[Wikimedia Commonsより]

このように名前が与えられることによって、認識することができますね。今回の企画でもTwitterの反応を見ていても、あれは確実に妖怪だ!なんて反応があったりしましたね。鈴木さん込みではあると思うんですけど(笑)。

それは「アミニズム」だと思うんです。道具などに対しての想いの持ち方に非常に近くて、オタマトーンを作ったときもそうなんですけど、本来は楽器というものはアミニズムと合体してるものですよね。それは牛の革を剥いで木を切ってつくったりしているので当然なんですけれど、自然とかならず結びついていているので、古い楽器には必ず絵が描いてあったり、彫り物の動物があったりというものが多かったと思います。

近代〜現代になるにつれて、そういった呪術性というものがどんどん排除されていきます。楽器はみんなで一緒に合奏するという機能面が特化していきました。でもやっぱり、かつての呪術的なところが自分の中にはドロドロと存在していて、それが例えばオタマトーンだと顔のように現れてきていると思うんです。そういった部分はエンジニアとしてというよりも、アートとして不可解さのようなものを込めないと納得しない自分がいるんだと思います。

[6/6「到達地点からどんどん離れていく時は、心の中でよっしゃー!と思っているんですけれど(笑)。」に続きます](2015年3月25日公開)

聞き手・構成:小原和也

1988年生まれ。慶応義塾大学大学院政策メディア研究科。株式会社ロフトワーク。

デザイン行為を支援するための発想方法の研究を行う。『ファッションは更新できるのか?会議』実行委員も務める。

(2015年2月19日、明和電機アトリエにて)

COMMENTSこの記事に対するコメント