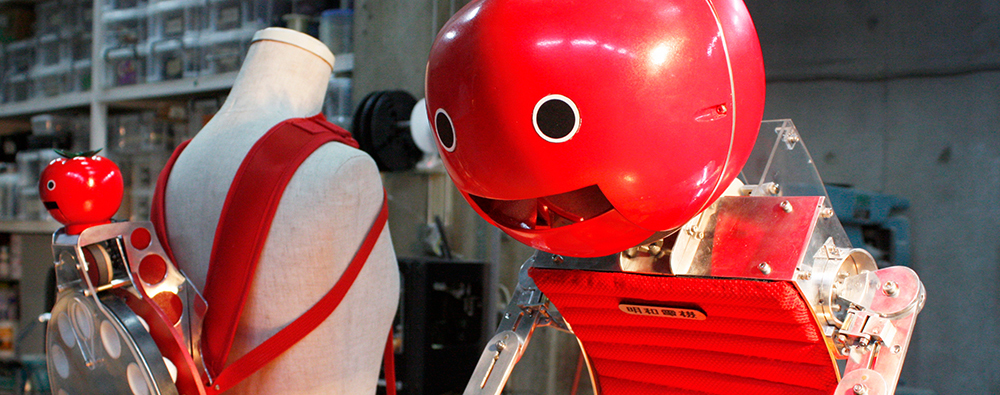

2015年2月。東京マラソンに向け、カゴメ株式会社と明和電機がコラボレーションを果たし制作された「ウェアラブルトマト」が発表されました。マラソンランナーが走りながらトマトを補給するためのウェアラブルデバイス――。その奇天烈なコンセプトとフォルムゆえに、ギャグプロジェクトの一言で片付けられてしまいかねないこのアイデアが実を結ぶまでの過程には、明和電機代表・土佐信道さん独自のロボット観が存分に活かされています。今回のプロジェクトにとどまらず、これまでの明和電機の製品づくりは、ウェアラブルという切り口や新しい技術に対してどのようなアプローチを続けてきたのでしょうか。掘り下げてお話を伺ってきました。

【以下からの続きです】

1/6:「明和電機は全然そっちの『ウェアラブル』ではないんですよ。」(2015年3月20日公開)

2/6:「納品前後は『エンジニアのトライアスロン』のようでした。」(2015年3月20日公開)

3/6:「『モダン・タイムス』の機械に隠された裏話を聞いた時、更にナンセンスだと思ったんです。」(2015年3月23日公開)

生の抵抗感を感じる機能

――たとえば僕だったら、スマホひとつで電気が消えて、お風呂も沸かせて、温度の調整までできたり……ひとつのデバイスが複数の機能を持っていることは、便利だなと考えたりするんです。土佐さんはこのような何かしらの機能が、一括管理できたりするようなことに魅力を感じることはありませんか?

土佐:それが、フィジカルを感じられるものならばいいと思います。

――それは、何かの機能に対しての入力と出力が、ひとつひとつわかれているからこそ意味がある、という考え方なんですか?

土佐:例えばピアノの例で言うとわかりやすいと思います。ピアノというのは、88個のスイッチ(鍵盤)が並んでいるということですね。10本しか指がない人間にとっては、押すだけでもものすごく技術を要する非常に人にやさしくない機械だと思うんですけれど、その重さや88個の鍵盤をどうにか演奏することでこのピアノという楽器の様式が成立してきたんです。あの楽器は人間にとっては非常に抵抗感のあるものだと思います。でもその抵抗感こそが人間にとっては非常に大事で、そういう力があるからこそ、この様式が生まれてきたわけです。そして88個の鍵盤を弾きこなすということで、生きているということに対しての抵抗感のようなものが生じてくるんだと思います。例えばその対極にタブレット端末でピアノを演奏できるアプリケーションなどはがありますけど、押した感じがよくわかりませんよね。響きも指に伝わらないし、楽しいかと言われるとそうでもない。

ウェアラブル、ウェアラブルと言っているものの現在の議論の方向性や未来にあるものが、本当に便利なのか、それによって生きることへの抵抗感があるのかということを考えたときに、僕にはやはり疑問が浮かんでしまいます。

20世紀的なウェアラブル/21世紀的なウェアラブル

――確かにそうですね。ただ、最近はそういった抵抗感がなくなるようなウェアラブル技術がつくる未来像が騒がれているのは事実です。まだそこまでの技術の実現は難しいにしても、感覚やさじ加減みたいなものもセットで伝わってくるようなアプリケーションがあればいいな、と思うことはあります。土佐さんのウェアラブルに対するスタンスが明確になった今改めてお伺いしたいんですが、これまでに明和電機での製品づくりの経験の中でウェアラブル技術に「できること」とはなんですかと聞かれたら、どんなことがあるとお考えですか?

土佐:そうですね。明和電機としての方向性はすごく明確です。明和電機はナンセンスマシーンを制作しているので、フィジカルかつメカニカルもわかりやすい仕組みとしてのウェアラブル製品をたくさん生み出してきました。

ただそれは非常に20世紀的なウェアラブルだと思います。21世紀的なところを例に挙げるとするならば、1999年に「エーデルワイスシリーズ」というコンセプトモデルを制作しました。そこでは自分の心拍数をアピールするためのアクセサリーをつくろうとしました。このときはまだ「ウェアラブル」なんて言葉は流行っていない時代です。人間は心拍とか体温とか、さまざまな情報を持っていますよね。その情報をアクセサリーのひとつとして、自分が持っている情報をアピールするということを考えてみました。その延長線上で開発したものに櫛があるんですけれど、その櫛で髪をとくと髪の質によって流れる音楽が変わるというものです。

また人は1日の中で体温が上下しますね。その温度の変化に合わせて雪の結晶をつくるという腕輪をつくったりもしました。おそらく、いま言われているウェアラブルって、こういうことだと思うんです。

――2000年にすでにそんなことをされていたんですね……。「エーデルワイスシリーズ」をつくられた経験などから、現在のウェアラブル技術に「足りない」と感じているものは何かありますか。また、どういう技術や仕掛けがあると、テクノロジーと人間との関係がもう一歩新しくなるとお考えですか?

土佐:カロリー表記ってありますよね? あれって、熱量としての情報でしかないんですけど、カロリーという定義ができたがために女の人はみんなカロリーをとても気にしますよね。そこには、ミネラルやビタミンなどの他の情報は一切入っていません。ひとつの軸や定規をたててしまうと、そのことでそれ以外の部分が見えなくなってしまう、ということが技術にはままあると思います。

例えば現在のランナーのためのウェアラブルデバイスを使って、だったら、ランナーの方々は心拍や体温のことなどをとても気にされますよね。でも、やはり僕はそれだけではないと思うんですよね。もっともっと複雑だと思うんです。その機械がその機能にしか注目できないためにそうなっているだけであって、本質はもっと総合的で複雑なものであって、そう考えると今のテクノロジーは単発的すぎるのかもしれないなと思います。もしかするともっとたくさんのものに統合的に応えられるような技術が生まれてくると、人間も飽きないのかもしれません。

僕自身感じたことなんですが、森の中を走ると気持ちがいいですけど、豊洲の埋め立て地を走ると何か良い心地がしないんですね。あれってたぶん情報量が少ないからなんじゃないかと思うんです。木ってすごくフラクタルだし、生き物だし、いろんな情報を出しているから気持ちいいんだと思うんですけど、そういうところも大きく影響していると思うんですよね。

――本当にそうですよね。僕もプライベートでよく走るんですが、「なぜ今日の自分の走りが良くなかったのかというと、前日に徹夜したからだ」みたいなことを、今のウェアラブルデバイスでは分析することは難しいですし、直接的な理由がわかりにくいということがあると思います。

土佐:以前に鍼治療の先生に会ったことがあるんですけど、脈拍をはかった瞬間にどこが悪いのかすぐにわかるということで驚きました。それはもう論理的な理由などではなく、本当に「わかる」んでしょうね。

――確かにそうですよね。僕自身ウェアラブル技術を用いて心拍を測ることなどはまったくしないんですが、今回の企画を拝見してひとつ気づいたことがありました。それはトマトを食べることが運動などでは消去することのできない活性酸素を消去することができるんだということを知れました。つまりどういうことかというと、今回のこのような一点に特化した機能をもった機械があることによって、それを最終的に選択するかどうかはその人の自由だったとしても、普段は気づけないような部分への発見が生まれるということです。それは先ほどのカロリー表記の話と裏表の関係にあることは事実ですが……。

土佐:例えば、自動にご飯を食べさせる機械というのは、そんな仕組みが思いつきすらしない時代からすでに絵に描かれていたりするんです。そういう技術が実現不可能であったとしても、その技術がどんな未来や状況を提供してくれるのかを考えることができます。

明和電機のこれまでの製品にも、そういったある種のものの見方を提示しているということがあるということですね。

[5/6「AK47は明和電機の製品の対局にあるものですが、率直に悔しいなと思いました。」に続きます](2015年3月24日公開)

聞き手・構成:小原和也

1988年生まれ。慶応義塾大学大学院政策メディア研究科。株式会社ロフトワーク。

デザイン行為を支援するための発想方法の研究を行う。『ファッションは更新できるのか?会議』実行委員も務める。

(2015年2月19日、明和電機アトリエにて)

COMMENTSこの記事に対するコメント