写真:清水玲奈 イラスト:赤松かおり

第9回 Barton’s Bookshop

ロンドン・ウォータールー駅から南西へ、緑豊かな田園風景の中を電車で約40分行くと、ロンドンのベッドタウン、サリー州レザーヘッドに到着します。ここからさらに約30分南西に向かうとサリー州の州都ギルドフォード。カズオ・イシグロ氏が5歳で長崎から渡り、ご両親とともに暮らしていた土地です。この辺りは、複数の空港や国際列車ユーロスターの駅への便が良いことから欧州大陸の大企業のイギリス支社が多数置かれ、また評判の良い学校や大学もあり、国際的な教養層が多く暮らす地域として知られています。

レザーヘッド駅から歩いて5分ほどの街の中心にあるのが、バートンズ書店。落ち着いた街並みに、古めかしい三角屋根と木の梁のファサードが映えます。

チューダー様式を模した建築が、落ち着いた街並みに風格を添えます。隣は住宅ローンを主に扱う金融機関の支店。

「独立系書店は、あなたを必要としている」。今すぐにも店に入って本を買わなくては、と思わせるポスター。

店に置かれているのは、小説、詩、演劇、伝記、歴史書、哲学書、神学、料理書、ポピュラーサイエンス、辞書、旅行書、地図、そして児童書と、オーディオブック。一番の売れ筋は小説と児童書ですが、旅行、料理やダイエットの本、学習参考書など、日々の暮らしに欠かせない実用書も豊富。本以外に、クラシックのCD、カード、包装紙、ダイアリー、ノート、カレンダー、しおりなどもそろえています。床面積当たりの冊数が多く、本がぎっしりと詰まった棚の合間にこまごまとした文房具が置かれていて、昔懐かしい町の本屋さんといった風情です。

「ブックス・アー・マイ・バッグ(Books Are My Bag)」キャンペーンの一環で、10月7日土曜日に開かれた独立系書店のお祭り「ブックショップ・デー2017」。店頭や店内が旗や風船で飾りつけられ、パーティーのようです。

この本屋さんの名物は、豊かなあごひげが目印の店長、ピーター・スネル(Peter Snell)さん。「次は何を読もうかと考えて本屋に来る人たちは、みんな興味深い人たち」を信条に、老若男女、さまざまなお客さんたちを、心のこもった笑顔で迎えます。トールキンの『ホビットの冒険』と『指輪物語』が愛読書というピーターさんは今年68歳。永遠の少年のように目を輝かせながら、「この店にいると、みんなが本物の本の手ざわりが好きで、本を読むことの楽しさを知っていると感じます。本屋業は、世界一の仕事ですね」と語ります。

店があるのは、1920年代にチューダー様式を模して銀行として建てられ、近年まで銀行として営業していた建物で、金庫の扉だった分厚いドアが今も地下室に残されています。まるで老舗のような趣の店ですが、ピーターさん夫妻がここで本屋さんを創業したのは2007年です。

ピーターさんは子ども時代をシンガポールとドイツで過ごし、大学卒業後は保険会社に勤めた後、IBMでプログラマーの仕事をしていました。住宅ローンのブローカーを経て教師になり、レザーヘッドから3キロほど離れた村に暮らしながら英語やフランス語、歴史を教えていました。ところが20数年前、40代で肝臓病を患い、病院があるレザーヘッドに引っ越します。そこで見つけたのが、今の場所から歩いて3分ほどの場所にあったコーベッツ書店(Corbett’s Bookshop)の店員の仕事でした。すぐに書店員としての頭角を表し、18か月後には店長に就任。そして、10年間その書店に勤めましたが、店舗の賃貸権終了とともに店主が閉業を発表。これを受けて、ピーターさんの奥様のジョゼフィーヌさんが経営権を買い取りました。「私を失業者にしないためには、そうするしかなかったんです。私を雇いたいなんていう奇特な人はいないでしょうから」とピーターさんは笑います。

右が名物店長のピーターさん。サイン会に招かれたセルフパブリッシングの著者、ジャスティンさんと。

店の引っ越し先も決まり、書棚と本の在庫は譲り受けることになりましたが、実質的には新しい本屋さんとして開業することになりました。次に考えなくてはならなかったのが店名です。店があるブリッジ通りにちなんで「ブリッジ書店(Bridge Books)」とか、シンプルに町の名を冠して「レザーヘッド書店(Leatherhead Books)」とか、さまざまな候補が挙がりましたが、ピーターさんの憧れは、イギリスの学術書専門店「ブラックウェルズ(Blackwell’s)」や、イギリス最大の独立系書店である「フォイルズ(Foyle’s)」と同様、創立者の名前にちなんだ格式を感じさせる店名。「でも残念ながら、『スネルズ書店』ではしっくりこなかったので」、奥様の旧姓に由来する「バートンズ」という名前に行きつきました。

週末も休みなしで店に出るピーターさん。本を買ったお客さんとは、必ず言葉を交わします。

ジョゼフィーヌさんの代で絶えてしまうバートンという名前を何らかの形で残すためにも、オーナーの旧姓を冠するという判断は正しいものに思えたとか。しかも、その25年ほど前に、ジョゼフィーヌさんの故郷のランカシャーでお父様の資金をもとに「バートンズ書店」を開くという計画が幻になったという経緯もあったそうです。「大文字のBで始まるロゴは看板に出しても存在感があり、アルファベット順で最初の方になれるというのも損はありません。それに何より、格式と伝統を感じさせる名前です。世代が上の人たちなら、古いラジオ番組『ディック・バートン特別捜査官(Dick Barton Special Agent)』を思い出すでしょう」と、思い入れたっぷりの様子。

子ども向けの本からビジネス書まで、地域の人たちが必要とする本がすべてここでそろいます。

オープンの日が決まると、ピーターさんは地元の新聞に、開店準備のボランティアを募る広告を出しました。ショッピングカートや手押し車などを持って閉店したコーベッツ書店からバートンズ書店まで、在庫の本を引っ越すためです。この結果100人近い人が集まり、午前中だけで本屋さん1軒分の本をすべて運んでしまったとか。地元の人たちの熱い応援を受けてのオープンだったことがうかがえます。

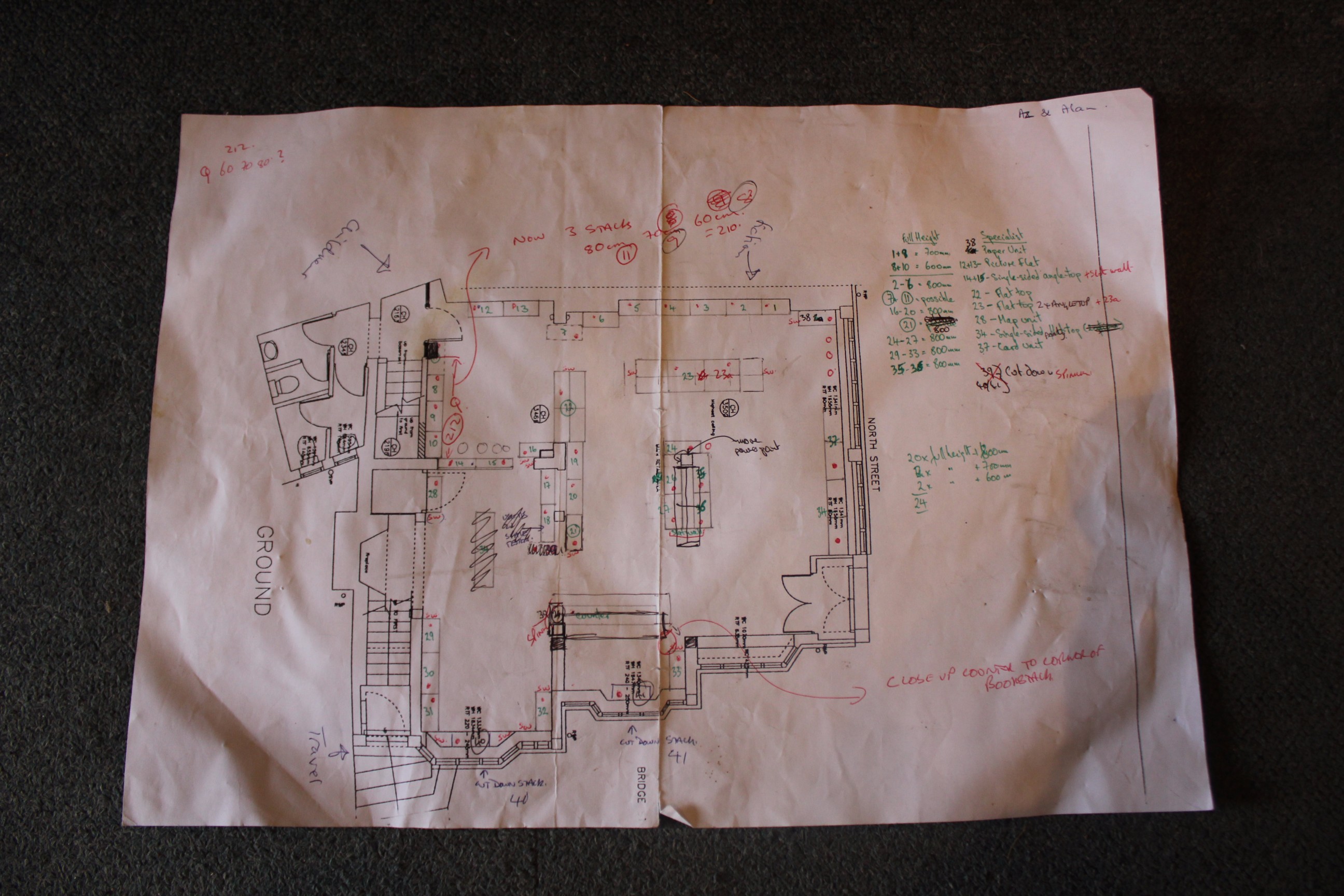

開店準備中は、店舗の見取り図とにらめっこしながら理想の本屋を設計したそうです。今もいつもそばに置いて、時折見てはわくわくしていた当時の気持を思い出すとか。

書棚は元の店から譲り受けましたが、店内の配置やデザインは、「自分が本を買いたくなるような店」をコンセプトに考えました。店員がお客さんと話していると、たまたま居合わせた他のお客さんも気軽に会話に参加できるような雰囲気と、店内全体を難なく見て回れるサーキュレーションの良さを重視したそうです。さらに、子どもの本のコーナーを入り口から一番離れた場所に置いて、店の外に飛び出したりしないように、大人も安心して自分の本が選べるように配慮しました。

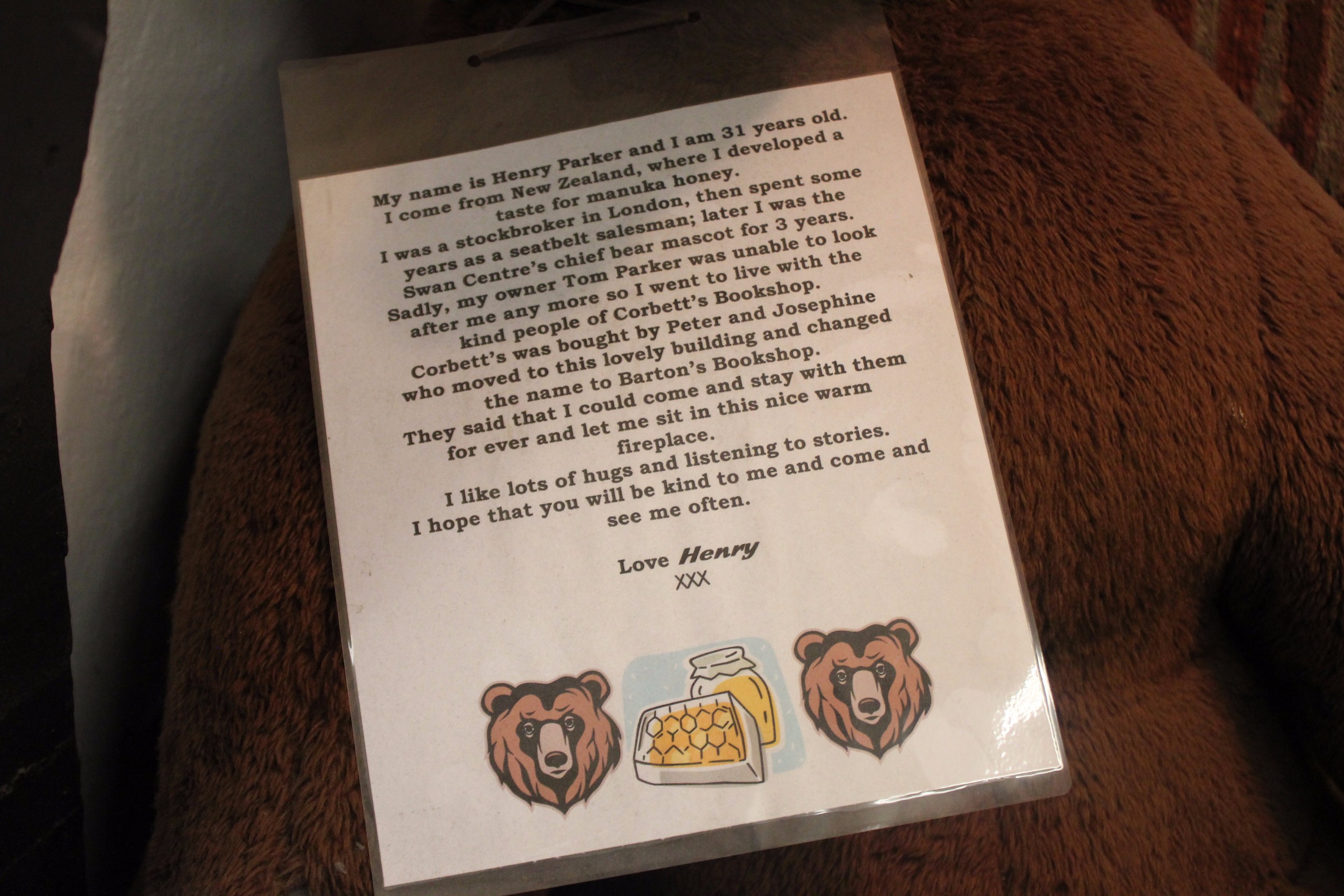

店の前身であるコーベッツ書店から引っ越してきたクマは、ヘンリー・パーカーという名前。ニュージーランド出身の31歳で、マヌカ・ハニーとハグ、それに物語を聞くのが好きなのだそうです。

店の奥には大きな暖炉と、チェスターフィールドと呼ばれる英国伝統の革張りソファがあって、巨大なテディベアのヘンリー、そして近所の駐車場に捨てられていたというパンダのぬいぐるみが鎮座しています。ふだんから、この暖炉のまわりで作家のサイン会や読み聞かせなどを頻繁に行っているほか、毎月第2月曜日の夜8時から10時までは、ブックグループを主催。会員自身がその日のテーマに選んだ一冊の本が出発点ですが、読んでいなくても参加でき、本を読み解く勉強会というよりは、むしろ本好きの集う社交グループという趣旨です。28歳から68歳まで幅広い年齢層の男女10数人が会員登録していて、毎回8人~10人ほどが参加し、ワインを傾けながら幅広い話題について語り合います。

初めて店に来たお客さんによく言われるのが、「本物の本屋さんに出会えてうれしい」という一言だそうです。その後に「どうか店をやめないでください」と続ける人が多いとか。ピーターさんは、「本物の書店」の存続を担う一員としての立場を自覚し、独立系書店の団体ブックセラーズ・アソシエーション(BA)の活動にも積極的に参加しています。

土曜日の午後、次々とお客さんが訪れ、何冊も本を買っていきます。

2016年にBA会長に就任し、ピーターさんと親しいロザムンド・デラヘイ(Rosamund de la Hey)さんは「ハリー・ポッター」シリーズなどで知られる出版社ブルームズベリーの児童書編集者を経て自分の出版社を立ち上げた経歴の持ち主。「すべての出版社の社長は、店頭で書店員の仕事を体験するべきだ」と主張しています。出版社の編集部が社内の販売部に本を売り込み、販売部が書店に売り込むというシステムのため、消費者である読者の声が本の企画に反映されにくいという問題点が、イギリスの出版業界では指摘されていて、読者と日々接する書店員の視点に注目が集まっているのです。こうした流れを受けて、2016年7月には、イギリスの出版社レッドドア・パブリッシング(RedDoor Publishing)創設者のクレア・クリスチャン(Clare Christian)さんが、一日体験書店員としてバートンズ書店の店頭に立ち、その体験をBAのウェブサイトで披露しています。「園芸好きのガールフレンドがいて、彼女にもっと小説を読むようになってほしいので、花の名前が題名になっている本をプレゼントしたいのですが」という男性のお客さんが来た時には、ピーター店長は「分かりました」と言って、1分ほど経つと6冊の本を店中から探し出して戻ってきたとか。そんな逸話もあり、「本屋のピーター(Peter the bookseller)」として、ピーターさんは業界では名の知れた存在です。

店の一番奥の隅に設けられた児童書のコーナー。親が安心して子どもに本を選ばせておける環境です。

取材に訪れたのは、BA主催でイギリス全国の独立系書店が参加し、「書店で本を買おう」と一般に呼びかけるために毎年行われる「ブックス・アー・マイ・バッグ(Books Are My Bag)」キャンペーンの開催日でした。店頭も店内も風船や旗で飾られ、店で本を買った人には、BAから参加書店に配布される限定版のブックトートがもれなくプレゼントされました。ゲストにはセルフパブリッシングの小説『Gilding The Lily』の作家、ジャスティン・ジョーン(Justine John)さんが招かれ、サイン会を開催。この日だけで13冊が売れ、店内で開催しているブッククラブでも取り上げるため、会員から9冊予約があったそうです。セルフパブリッシングの本の売れ行きとしては異例に思えますが、この店では珍しくないことなのだとか。

「本が私の好きなもの」を意味する「ブックス・アー・マイ・バッグ」と書かれた旗で飾られた店内。

こうしてセルフパブリッシング作家としては順調なデビューを果たしたジャスティンさんは、2008年にロンドンからレザーヘッド近郊の村エフィンガム(Effingham)に移り住み、馬3頭、ロバ2頭、ダルメシアン犬2匹とともに暮らしています。ずっと小説家志望で、ジャスティンさん自身が「ドメスティック・ノワール」(家庭内で起きる暗黒小説)と説明する処女作を、昨年秋に発表しました。それに先立つ昨年夏、行きつけの本屋さんだったバートンズを訪れ、「地元の作家を応援するつもりはありますか?」とピーターさんに聞くと、「実際に本を読んで、いいと思った場合だけ」という答えだったとか。その後刷り上がったばかりのペーパーバックを持ってバートンズを訪れた時のジャスティンさんは「緊張に打ち震えていた」とピーターさんは振り返ります。読むべき本のリストがたまっていたため、ジャスティンさんが返事をもらえたのは数か月後でしたが、ピーターさんは一度読むと「作品がすっかり気に入ったので、是非サイン会を」と持ち掛け、今回のイベントが実現しました。

暖炉の前で人生初のサイン会に臨むジャスティンさん。後ろではクマのヘンリーと名無しのパンダが見守っています。

ジャスティンさんは、「サイン会ではピーターさんが作品についてお客さんにきちんと正確に説明し、勧めてくれたおかげで、持って行った本がほとんど売れた」と大満足の様子。「これで弾みをつけて、あと1本か2本は小説を書いて、今度はエージェントを付けて出版社に売り込みたい」と語ってくれました。

ピーターさんは、セルフパブリッシングが盛んになっていることについて、「バートンズ書店の開店以来ここ10年間の最も大きな変化」と振り返ります。仕入れの際、小説に関しては、出版社の本だけではなく作家自身によって店に持ち込まれるセルフパブリッシングの本にもきちんと目を通し、良いと思った本は、出版社から出た本と分け隔てなく、作家のラストネームのABC順の棚に並べています。現在こうして店に置いているセルフパブリッシングの作家は6人。ピーターさんは業界で有名な目利きで、お客さんたちもそのセレクトに信頼を置いているので、無名作家の作品も良く売れるそうです。

店内は雑然としているようでいて、「出版社や著者の知名度に左右されるのではなく、本当に良いと思った本だけを置く」というポリシーが貫かれています。

ピーターさんは、「実際に読んでみて、良い本だと自分で思えて、そしてそのお客さんにふさわしい本だと確信できない限り、売りたくない」というポリシーの持ち主。なおかつ「私は専門家ではなく、ゼネラリスト」と語ります。「本を差別しない」という考え方に基づき、出版社や作家の知名度、トレンド、あるいは自分の好みなどに左右されることなく、本の価値を見極めるように心がけています。本を読者に結び付けることが自分の使命と考え、膨大な数の本を読んできました。4年ほど前までは月に平均20冊をこなし、休みが取れれば2週間毎日1冊読むのも当たり前だったとか。定休日なしで毎日店に出ている今も、それに近いペースで読むそうです。

飾り付けた風船が落ちたのを自ら拾う店長。いつも店内を見回っています。

伝統的に、イギリスでは出版社の販売部員が書店を訪れて新刊書の説明をし、それを書店が仕入れるという流れがありますが、ピーターさんの場合はそうした訪問は受け入れていません。通常、新しい本の情報は「バイヤーズ・ノーツ」と呼ばれる書店向け月刊カタログを熟読して仕入れています。さらに、数か月後に出版される予定か、あるいは出版が検討されている本の校正刷り(proof)や試供本(pre-publication copies)も貴重な情報源です。こうして新しい本が誰よりも先に読めることを、ピーターさんは義務というより役得ととらえて楽しんでいます。

暖炉の前のテーブルには、お勧めの本が手に取りやすいように並べられています。イベント開催時以外なら、ソファーに座ってゆっくり選ぶこともできます。

2011年に設立されたばかりの小さな出版社ヴァイン・リーヴス・プレス(Vine Leaves Press)から送られてきた校正刷りを読んで「これなら売れる」という評価を出版社に伝えた結果、何冊かの本が世に出ることになり、そんな時は「まるで本の誕生を助けた助産師のような幸せな気持」になったとか。

バートンズのベストセラーを聞くと、今年最も売れ行きが良いのが、元不動産鑑定士で年金生活を送る作家、クリス・ビショップ(Chris Bishop)著の歴史小説『血と運命(Blood and Destiny)』だといいます。9世紀イングランドでヴァイキングの侵攻を食い止めたアルフレッド大王が主人公。続編にはレザーヘッドの古家の地下に廃墟として実在する中世の教会が登場する予定で、地元読者たちの期待が高まっているそうです。

そのほか店でよく売れている本として次々と挙げてくれたのは、インド人作家Mulk Raj Anandがインドのカースト制度の内幕を暴く1935年の小説『Untouchable』、イギリス人作家Peter Ackroydがロンドンの未来を描いた異色のSF小説『The Plato Papers』、そしてフランス人作家フィリップ・クローデル『リンさんの小さな子』。一般的なベストセラーではなく、高級紙の書評などに取り上げられ、真の読書家に好まれそうな読み応えのある作品ばかりです。とくに、戦争を逃れて異国に渡った難民の姿を描いた『リンさんの小さな子』は、ピーターさんが「これまで読んだ小説の中で一番夢中になった」と、お客さんに勧め続けているそうです。

いまどきのファッションの高校生も店の常連です。

また、バートンズ書店は、入手しにくい本の注文を進んで受けることでも知られています。「どんな本でも、絶版でなくて法律で禁止されていない出版物であれば、必ず世界中から探し出してみせる」とのこと。95%の本は翌日には店に取り寄せ、絶版の本に関しても、「インターネットとさまざまなカタログ、外国語の知識を駆使し、独自のルートと方法によってかなりの成功率を挙げている」のがピーターさんの自慢。IBM勤務のプログラマー、そして歴史教師としての経験により、「データベースの使い方と、必要な情報をいかにして見つけるか、そして情報の間違いがいかにして起きるかを知っていることが、本を見つけ出すうえで役立っている」のだそうです。「あなたの仕事ぶりは奇跡ですね。どうしてこの本を見つけ出したのか、見当もつきません」とお客さんに言われたのが、今まで受けた最高の誉め言葉だったと振り返ります。

ピーターさんは幅広い読書体験に基づいて、「どんな人にもふさわしい本がある」を信念に、常に会話を通してその人の興味や好みに合った本を見極めるよう努めていますが、これは子どもについても同様。レザーヘッドは子どものいる家族が多く暮らす街なので、放課後や週末には、7歳~16歳くらいの子がお父さんやお母さんに連れられて、あるいは学校の仲間と連れ立って、店を訪れます。本好きな子もそうでない子も、ピーターさんと気軽におしゃべりをしながら、時には1時間ほどもゆっくり時間をかけて本を選んでいきます。

ピーター店長いちおしの本を買ってもらい、満足げな小学生の女の子とお父さん。

取材中も、お父さんに連れられてきた本が大好きという小学生の女の子は、ピーターさんと一緒に本を選び、店を出る際には「読み終わったら、楽しめたかどうか教えてね。次にもっと面白い本を見つけてあげるから」と言われてにっこり。また、近くの高校に通う女子高生3人組が訪れて、校長先生の噂話から最近読んだ本についてまで、ピーターさんと30分も立ち話をしていきました。

本を読みたがらない息子を連れて店に来たお母さんから、「ピーターさんと一緒に選んだ数冊の本を持って長期の旅行に出かけたら、最初の数日間で全部読んでしまい、旅先の本屋さんで同じ作家の本を買うことになった」と報告を受けたこともあるとか。

同級生どうし誘い合って来た女子高生とも、親し気におしゃべり。「校長先生が妊娠したって聞いたけど?」と、ピーター店長の情報通ぶりにはびっくりです。

教師の経験のおかげで幅広い年齢層の子どもたちと打ち解けることができ、「特にティーンエージャーとの会話にはコツがいりますが、私はどんな子どもでも読書好きにしてしまう自信があります」とピーターさん。「子どもの好みに合わせて、読み物もノンフィクションも、ときにはグラフィックノベルも、差別せずに勧めてあげることが大切です。どんなスタイルでも、本であることが肝心ですから」。たとえば、主人公の12歳の少女が超能力を使う場面で、突然まんがになる小説『Electricgirl』(Joe Cotteril著、Cathy Brettイラスト)は、読書に苦手意識を持つ子どもたちに入門編として勧めているそうです。

子どもたちの心をつかんでいるピーターさんのおかげで、店ではヤングアダルト向けの小説の売れ行きも常に好調。過去10年間のベストセラーは、アメリカ人作家Erin Jade Langeによるいじめと友情についての物語『Dead Ends』。続いて、落雷に遭って顔の再生手術をした16歳の少女を描くAlyssa Sheinmel著『Faceless』が人気だそうで、児童書においても硬派な読み物が好まれています。

大人用にはアイルランド人デザイナーのオーラ・カイリー、子ども用には絵本作家アクセル・シェフラーによる2種類が用意された「ブックス・アー・マイ・バッグ」キャンペーンのブックトート、2017年限定版。

取材日、「ブックス・アー・マイ・バッグ」のイベントが盛況のうちに終わり、日も暮れかけた頃。アルバイト志望の16歳の女の子がお母さんと一緒に店に入ってきて、「履歴書を持ってきたのですが」とピーターさんに話しかけました。隣に立っていた店員さんに「辞める気ある?」と半分冗談で聞いて返事を確かめたうえで、「今はうちでは募集してないけど、見せてごらん」と一読した後、「年齢はきちんと書かないとね。あと、最後の一文は余分かな」などと、親切に履歴書の書き方を指導してあげていました。

そんなピーターさんに、将来の希望を尋ねると、「私は1歳から10歳まで、男の子4人と女の子5人の孫に恵まれていて、もうあまり思い残すことはないんです」とのこと。孫たちには、折あるごとに店で使える図書券をプレゼントして、店に来てもらって一緒に本を選ぶのが何よりの楽しみだとか。「でも、もしもかなうなら、ぜひ自分の死亡記事を読んでみたいです」とぽつり。「自分がどんなふうに思われているのか興味があります」。どんな死亡記事だったらいいと思いますか、と聞いてみたところ、「彼は変人だったが、優しく寛大な心の持ち主だった」と、静かな低い声で語ってくれました。

どんな人も温かく迎えてくれて、英国流のユーモアを絶やさず、本と人に対する愛に満ちた店長のいる本屋さん。「本物の本屋さん」の評判にふさわしい名店です。

[英国書店探訪 第9回 Barton’s Bookshop 了]

Barton’s Bookshop

2 Bridge Street, Leatherhead, Surrey, KT22 8BZ

Tel 01372 362 988

www.bartonsbookshop.co.uk

月~土 9:00~17.30

日・祝 10:00~16:00

12月25日、イースターサンデー 休

開店:2007年

店舗面積:約93㎡

本の点数:35,000冊

COMMENTSこの記事に対するコメント